人与人之间的矛盾冲突是一个普遍的现象。如何解決这种矛盾冲突,使之达于整合?

在一个社会群体中,由于个性之不同,差异之存在,人与人之间的矛盾冲突是一个普遍的现象。至于如何解決这种矛盾冲突,使之达于整合,则有两种不同的价值取向,一种是“以德相怀”,另一种是“以相噬为志”。以德相怀者,尊重个性,尊重差异,胸襟广大,态度宽容,追求一种真而不份的诚同。苏轼认为,通过这种方式来整合,可以安居而享福,而不依赖有敌而后存。以相噬为志者则不然,否定个性,否定差异,把所有“非其类而居其间”的异己分子都当作敌人,采用残酷斗争、无情打击的方式子以消灭。由于“阳欲噬阳以合乎阳,阴欲噬阳以合乎阴”网阳各自以对方为敌而力量又不足以消灭对方,这就维持了一种力量的均势,形成了一种以相互之间的敌意为基础的平衡依存关系,自身的存在必须依赖于敌人的存在。如果把敌人统统消灭了,再也找不到一个可以残酷斗争、无情打击的对象,就会破坏这种平衡依存关系而“自噬”,即自己残杀自己,自己与自己为敌。因此。为了使社会不至于灭绝,以相燃为志者世不得不连反初衷去肯定个性,肯定差异,依赖子政人的存在而维持自身的行在。

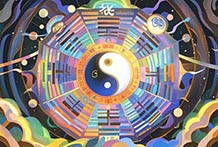

通过这种方式也可以使社会达于整合,但是由此而整合的社会充满了敌意,成为一个进行你死我活的激烈斗手的战场,“未可以安居而享福”,不是人们可以怡然自得生活于其中的舒适和美的家园。就阴阳二者之间的关系而言,除了有彼此斗争的一面以外,还有相辅相成的一面。“阴阳和而物生曰嘉”。为了使社会达于整合,为什么人们不抛弃那和以相噬为志的做法,转而采用以德为怀的方式,来谋划一种和谐的、自由的、舒畅的社会发展的前景。使得社会领城的各种人际关系能够像天地万物那样调适畅达、嘉美会萃呢?这就是苏轼剖析噬嗑卦时所欲解答的一个根本问题。

就理想的层面而言,苏轼认为,社会成员由个体聚集而为群体,应以有所不同为同,从我者纳之,不从者付之,根据各人的自由选择,本于至情不期而聚,达到-种诚同的境界。同人卦离下乾上,彖曰:“同人于野,亨。利涉大川,乾行也。”苏轼解释说:

野者无求之地也。立于求之地,则凡从我者,皆诚同也。彼非诚同,而能从我于野哉?同人而不得其诚同,可谓同人乎?故天与人同,物之能同于天者盖察关。天非求同于物,非求不同于物也。立乎工,而天下之能同者自至為,其不能者不至也。至者非我援之,不至者非我拒之,不拒不援,是以得其诚同,而可以涉川也。故日“同人于野,亨。利沙大川,乾行地”。苟不得其诚同,与之居安则合,与之涉川则溃矣。涉川而不溃者,诚同也。(卷二)

苏轼认为,同人之六二与九五是诚同的范例。六二欲同于九五,九五亦欲同于六二,开始因九三、九四以武力相阻隔而末能如愿,哭泣,后来由于二人同心,忠贞不渝,终于克服了障碍而结为一体,破涕为笑。其所以如此,是因为“阴阳不同而为同人”,“君子出处语默不同而为同人”,六二为阴,九五为阳,合之则两美,离之则两伤,必然是互相追求,其心诚同,虽有坚强之物,也不能阻隔。这种诚同本于阴阳双方的内在的本性,既尊重了各自不同的个性,又形成了协调并济的互补的结构,所以是一种理想的境界。

苏轼站在这种理想的高度来观察政治问题,提出一系列光辉的思想。关于君臣关系,苏轼认为,君为阳,臣为阴,只有当阴阳之势保特一种均衡状态,才能协调并济,相铺相成。如果君主骄侈,蔑视臣下,刚愎自用,专制独裁,造成阳盛而阴衰的局面,就会破坏政治上的均衡和谐而产生祸乱。他在大过卦注中指出:

过之为言,偏盛而不均之谓也。故大过者,君骄而无臣之世也。易之所贵者,贵乎阳之能御阳,不资乎阳之凌网而菠之也。人徒知阴之过乎阳之为福地,岂知大阳之过乎阴之不为福地我!立网以养阳也,立臣以卫君也。阴衣则阳失其养,臣弱则君弃其卫,故日大过,大者过也。(卷三)