自然条件的动荡时期往往决定了命运的走向,从而深刻地影响到风水的发展

华夏民族的气候特征是丰富而有规律的,但从历史角度来看,在人类文明产生之初,气候总体状况是有别于今天的,并且在其演进过程中也曾发生过大的突变,而这些自然条件的动荡时期往往决定了命运的走向,从而深刻地影响到风水的发展。

中国气候变迁在五千年来可以归结为四个温暖期和四个寒冷期',并且交替变迁,其时间上的规律性非常明显。而气候交界期也引发了自然灾害、社会动荡、意识改变,其中也包括“风水”评价的波动。其中有两个寒冷期对社会变更、文化变更影响最大。

第一个寒冷期,从公元前1000年到公元前850年。也就是商末和商周之交时出现的寒冷期,《竹书纪年》中载:“帝辛(纣)五年两土于毫。"《诗经·小雅》中也记述此空前早灾为:“浩浩吴天,降丧饥馑,斩伐四国。”《国语·周语》记载:“幽王二年(前780年)三川震,岐山崩。"《汉书·沟洫志》转引《周谱》说“定王五年河徙,则今所行非禹之所穿也”。商末周初,人口比商代后期的峰值减少四成。气候变化的严酷时期,正是今天能够看到的礼制历法萌生的初时对于自然的观察与顺应导致了风水根基的生成。人们在此期间不断地总结和校验,试图探索规律以解困苦。

公元1世纪到公元6世纪,伴随着第二个寒冷期我国再次进入一个灾变动荡的时代。该时期火山地震、大雨洪水、江河泛滥、干旱蝗灾、生物变异、冷暖变迁剧烈。温暖的时候孔雀北飞至泰山、济南,寒冷的时候,南京可以建立天然冰房。气候突变引发社会动荡、人口迁徙与大量死亡。史书记为:“连年久早……人相食……死者十七八”。半个多世纪,伴随着社会的动荡与改朝换代东汉末年至三国初期,人口减幅达75%,实为空前浩劫。

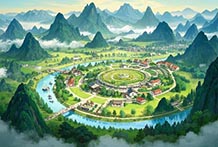

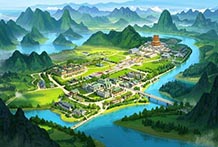

气候环境的突变带来的是生存环境的恶化,而恶化带来的必然是意识上的改变,而且在此之前中国已形成对自然环境顺应的基本态度,所以环境改变时就发生了意识走向的改变,作为环境选择营建标准的“风水”在该时期也就发生了显著的变化。从聚落遗址上来看,在西汉以前,聚落城址多以西为核心整体风水规划应是顺东西方向的,并且多数城址选择顺水而建,或跨水而建。面到东汉以后,这种格局有了大的改变,整体营建以南北线为基准,并多背山面水,明堂开阔。这种格局很显然是与顺水相比、跨水而建更为安全。而且,这些空间形态的变化不能说是与灾害无关的。