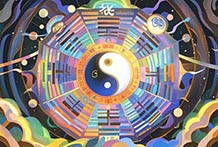

亲疏有度,远近相安。周易告诉你如何人际交往中把握好尺度

中国最古老的中庸之道讲究的就是“合适”,就是“刚刚好”。

过犹不及,这个词说得好,做任何事都要不偏不倚,该行动的时候要行动,不该行动的时候,要停止下来。

《易经》上说:“艮,止也。时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明。艮其止,止其所也;上下酸应,不相与地;是以不获其身,行其庭不见其人,无咎也。”

艮,是停止的意思。该停止的时候就停止,该行动的时候就行动,行动和静止都不失时机,他的道路就宽广而明朗。民所说的停止,是停止于该停止的地方。

所以“看不见他的前身,就好像在庭院里行走,两两相背,不曾感觉到有人的存在,进人这一境界,就不会受害”啊。

1951年6月,中国派外交部副部长李克农、乔冠华一行去朝鲜参加谈判工作。

行前,周恩来对谈判工作做了 全面的指示,,并且引用了一句古语做总结:“行于所当行,止于所不可不止。”

苏轼在《答谢民师书》中评价谢民师的文章时说:“所示书教及诗赋杂文,观之熟矣。大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生。’苏我此语的本意,是称赞谢民师的文章在该铺陈的地方浓墨重彩、大笔挥酒,在该简略的地方则惜墨如金、适可而止,全文如行云流水、酣畅讲漓。

〝当行则行”,“当止则止”,关键问题是要善于根据总体目标、形势的变化和条件的许可水审时度势,确定举止进退。这样,“行于所当行”,就不是无日的的盲目行动;“止于所当止’,也不是无原则的迁就退让。一切决策都要以是否有利手总体目标的实现为判断进退的标准。

正如品格可以列成三等,各类中的第一类和末一等都是极端和缺德,居中的才是道德或优越性。

居于法懦与鲁莽之间是奋勇有为;

吝啬与奢侈之间是慷慨大方;

卑屈与骄傲之间是谦虚蓮慎;

乖僻与滑稽之间是风趣幽默;

优柔寡断与冲动任性之间是自我克制…

所以说,伦理或行为的“怡当”与数学或工程学上的“怡 当“没有什么不同,它的意思是正确、适合,最有效地达到最好的结果。

然而,中庸并非像数学的中项恰恰是精确可计的两端的平均数。它随着环境中左石各种情况的变更而变更,并日只对成熟而有灵活性的理性才显露自身。

青年是走极端的年龄:要是青年犯错误,那总是由于过分或夸张了。青年(以及许多比他们年龄大的人)很难做到的是从一极端中摆脱出来而不落人与之对立的另一极端。伪善总是做过多的表白,谦卑则又翔翔于自负的边缘。

有人过于追逐物欲,有人过分刻苦自苦;有人对金钱的使用浪费无度,有人则是一毛不拔,这都不是正常的生活之道。就像一只手,妢终紧握拳头和只张不合都不对,一定要拳掌舒卷白如,这才正常。所以,凡事要适可而止,要不偏不倚,这就是中庸之道。

如何才能在日常生活里实践“中席之道”即所谓的〝时止则止,时行则行”,有三点意见:

第一,做事不要太苦。

人生不能没有工作,因此每个人都不能不做事。做事当然要勤劳,但也不能大过苛求自己,否则在一些处理问题的环节上会留下阴影,就不能长久,不能持之以恒。

第二,享欲不要太乐。

人不能没有物质生活,但过分放纵五欲之乐,浪费无度,则大害,所谓“人为物

役”,物质太丰,有时也是一种负担。福德因缘还是要慢慢地享受,不能透支。

第三,待人不要太苛。

待人之道最重要的就是要厚道,要替人设想。尤其身为主管者,要“待人如己”,甚至要〝宽以待人,严以律已”,如果待人严苛,或者是过分放任,都不是正道。

平时所说的做事要有分寸,就是“中”,也就是所谓的“时止则止,时行则行”。

中庸之道其实就是佛道,这些教海告诉我们每一个人,在生活里,凡事不要太左也不要太右,不要太紧也不要太松,只有时刻注意分寸,做到事事得当恰切,才能行事自如顺达,做事成竹在胸。