文化分成“物质文化”和“精神文化”;艺术就属于精神文化

在民间大众的生活中,艺术从来就不是孤立存在的,而是直接构成了生活的一部分。以上所谈的语(语言)、俗(习俗)、礼(礼仪),实际上已经涉及艺术,难以硬性分开,只能说是侧重而已。这里所指的“艺”(艺术),也只是就其性质而言,人们因需而为,甚至没有意识到是在从事艺术。

河南方城县有一个砚山铺村,附近的小山上出产滑石。滑石在石头中是最软的,用斧头和菜刀就能砍削,质地细腻而色白。当地人利用开采滑石的边角料,雕刻一种“滑石猴”,不但是给孩子们的玩具,也成为附近庙会上的吉祥物。

这是一个雕刻之乡,由于滑石较软,易于加工,大人小孩都会制作。所谓“滑石猴”,只是一个总称,并不限于猴子,也有狮、虎、猪、蛙、鱼等,但以石猴最有特色,样式也多,有单猴,母子猴、背背猴、罗汉猴等。为了讨吉利,以“猴”与“侯”谐音,便与古代的“封爵封侯”联系起来,成了升官发财的同义语。在南阳一带,曾出土过东汉时期“马上封侯”吉语的陶俑,表现为猴子骑在马上,大猴背着小猴,后者并含有“代代封侯”的寓意。可见,将“猴”与“侯”谐音,表示高官厚禄,是由来已久的。

砚山铺的石猴造型简练,粗犷古朴。多是将石料砍成细长方形,犹如大大小小的图章;然后就材削减,成形之后不仅保留着刀斧痕,甚至不失原来的长方形。因而,素有“八刀猴”之称。雕刻好的石猴有素色和彩色两种。素色的为滑石本色,在白色中微微透着淡蓝;彩色则是由人工敷色,黄地上着以红、绿、黑等,点线交错,寥寥数笔,生动而明快。

石猴在当地普及、深受欢迎的另一个原因,是在方言中“石猴”与“时候”同音,而“时候”又带有“时运”的意味。河南人说“好时候”即是说“好运气”。因此,石猴也就变成了“时候一一时运”,时来运转,好运到来了。有谚语说:“时候到眼前,四季保平安。”这是人人都希望的。

据说在过去,砚山铺的农民在秋收之后,便利用农闲时节制作石猴,特别是那些生活困难的人,临近春节时为了度过年关,便将整篮的石猴带到城里去卖,以换些过年的食物。

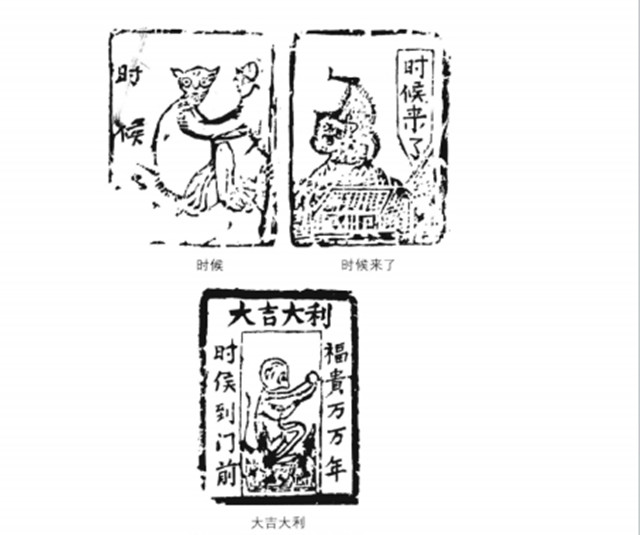

石猴卖完之后,有的并不回家,他们用木版刻了石猴,印在红纸上,并标以“时候”“时候来了”,也有的直书“大吉大利一一时候到门前,福贵万万年”,其长宽不过十几厘米,成了讨人喜欢的“喜帖子”。春节将临,将这种喜帖贴到人家门前,尤其是商家店铺,最喜欢这样的吉语祝福,舍得儿个赏钱。

或有人说这是一种变相的乞讨,就其性质来说确实如此。在旧社会,穷苦人为了生活,创造了很多办法,以自己的艺术智慧换取一点微薄的报酬。例如,说唱艺术的“数来宝”、歌舞艺术的“莲花落”和在人家婚礼上唱“喜歌”,都带有这样的性质。山东惠民县河南张家村是个泥塑艺术之乡。家家户户都做模印着彩的泥玩具。每当农业青黄不接或是遇到荒年,有的全家外出,也是用这种方式谋生。安徽芜湖,春节时有一种专为商店送喜帖的人,那喜帖子不是石猴的替代,面是专门祝愿“招财进宝”,并书以“天官赐福”之类,用木版印在红纸上,贴在商店的门前。实际上,这种形式并非全是变相乞讨,也有的是商家自贴的,或是互相贺年,共祝吉祥。喜帖子的内容多是有关发财的祝愿,其形式也多是以红纸用木版墨印,类似一般的“纸马”。实际上与纸马的作用是相去甚远的。

一个中国人从呱呱坠地起,便浸透着中华文化的素质,由此所形成的意识,观念,将会影响终生。一个未受过学校教育的农村老太太,既不识字,也没有出过远门,不知道外边的世界有多大;可是她通达识礼,待人宽容、并且处处事事追求完善圆满。她懂得“好人做好事,善人多行善;美人美在心,花好连着根”。这种朴素的人生哲学不但支撑着她的行为,也教育她的子女,一代一代地传之久远。因而,始终保持着一种乐观向上、祈福求善的精神。

在过去,初生婴儿开始穿衣服,是由全村人为他制作的。一家送一块小布头,将无数块方形的和三角形的碎布头连缀起来,做成小儿衣服,叫做“百家衣”。百家衣来源于佛家的“百衲衣”,原意为补缀,“百衲”极言补缀之多。后来成为一种服装的样式,并赋予新的内涵。"百家衣”不但反映了全村人家的和睦与对新生儿的关心爱护,也寄托了希望孩子“长命百岁”的祝福。从设计的角度看,那种用各种碎花布拼接起来的衣物,在视觉上会产生一种艺术的统觉,好像有意而为。由百家衣隐喻托百家福,而扩展为小孩的被褥和其他物品,成为一个系列,也是一种对吉祥艺术的创造。

在许多地方,当怀抱婴儿快要下地学走路的时候,外婆(主要是外婆,也可能是祖母或其他亲人)正忙着为孩子做“虎头鞋”“虎头帽”。不明原因的现代人可能会间,为什么要将儿童的鞋帽做成虎形呢?慈祥善良的老人解释说:老虎为兽中之王,因为它最厉害,有本事,所有动物都服它。让孩子学老虎,不是为了图威风,学霸道、面是练出一身好本事。刚学走路,穿上虎头鞋,像老虎一样站得挺,走得稳;戴上虎头帽,有精神,“虎虎有生气”。这是老人的心愿,对孩子的希望。她们通过自己的手,将美好的心愿用“女红”化作艺术的形象,不仅是表现出来,而是要穿戴在孩子的身上,时时不离,多么亲切、多么周到啊!从中所体现出的人文精神又是何等鲜明、何等美好!

一般所讲的民间艺术,是比附于艺术家的艺术作品面进行分类的。狭义的民间艺术以造型艺术(美术)为主,如木版年画、剪纸、织绣、印染、雕刻、泥塑、陶瓷等;广义的民间艺术除美术之外还包括戏曲、说唱、舞歌、杂技等。例如,皮影、龙灯、狮舞就是美术与其他艺术的结合。值得注意的是。在所有的民间艺术中,都有祈福驱邪、弃恶从善,逢凶化吉等表现吉祥的内容,成为大众追求幸福美满的标志。

在有广播、电影和电视等现代传播工具之前,民间最大的娱乐活动是"唱大戏”,有的结合节日或庙会,演出京戏,昆曲或本地的地方戏。除了戏出本身的吉祥内容之外,在开场之前多有“跳加官”的节目。一个戴着白脸面具的官样人物,拿着“天官赐福”或“加官晋爵”的诏书,晃来晃去,绕场三周,谓之“跳加官”.祝观众加官进禄,步步高升。每逢过年过节,在西北高原的窑洞里,经济贫困的农民请不起大的戏班,便请皮影班演皮影。以影人代替真人.用竹签挑着彩色的皮影人进行表演。这是一种古老的戏剧表演形式,其历史早于元代的条剧和明代的民曲。一个皮影班只有三五人,除表演和说唱之外,也有锣鼓与弦乐,非常热闹,往往连演几个晚上。如今,虽然电影、电视普及了,皮影戏在有的地方仍然受到欢迎,因为更贴近他们的生活。在甘肃庆阳地区,年节时演“影子戏”,皮影班的第一场演出多是“请神祝丰收”,一段一段的唱词,一个一个的神仙,从玉皇大帝,王母娘娘到三界十方神灵;地有土地爷,水有龙王爷;风有风神,灶有灶王;连《西游记》中的孙悟空也被请来,因为他曾任过天宫管马的“弼马温”(避马瘟),是管牲口的神。祈求众神保佑风调雨顺、五谷丰登,六畜兴旺、四季平安、阖家欢乐,在农耕时代,农业须“靠天吃饭”,皆为民生的重要条件一些重要的艺术形态是显而易见的,如新年张贴年画,除旧布新,增添一番喜气,其中题材繁多,只是忌讳不吉利的内容。虽然在分类上有戏曲故事、人物传说,发财致富、风物游艺、时事新闻等,但喜庆吉祥占了更大的比重。民间剪纸窗花也是如此。可以说,在生活的每个方面,无不表现出追求吉祥的观念。

研究文化的学者,习惯于将文化分成“物质文化”和“精神文化”。如果从事物的基本性质和为了研究的方便起见是必要的,但不能机械地对待,以为所有事物都是一刀切开的。事实上,世间万物大都带有物质的和精神的两种属性,只是侧重不同,有所偏倾而已。我们所研究的吉祥文化,就其性质来说无疑是属于精神的。在艺术中对于精神的容量较大,但不等于说其他方面没有。因为任何精神都必须附着于物质的载体之上。当一位农村老太太送给新娘儿颗枣子和栗子的时候,已经不是单纯的食品,其远远地超出了物质本身的功用,而是隐喻着一种思想,祝愿她早生儿子了。