“风水”作为一种环境营建体系,其发生根源应源于生物对生存条件的不断适应选择

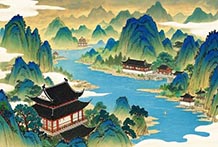

“风水”作为一种环境营建体系,其形态和理论的形成与诸多因素相关,但其发生根源应源于生物对生存条件的不断适应选择。不同的环境孕育不同的生物种群,从人种发展来看我们作为自然生物的一部分,其行为从未脱离开自然的选择。而传统环境营建理念“风水”正是建立在先民朴素的自然认知与实践选择之上的。随着人们对自然环境以及自身不断地深入认识,人们看到了生存的未知与困惑,开始不仅观察物象变化,同时记录着生活的转变。随着记录的积累,人们开始探索其中的规律。显然有很多总结得到的规律就像今天的实践科学,是行之有效的;但另一方面由于有限的知识无法探知一切,内心对未知充满渴求,促使人们用已掌握经验推测未知。这种推测往往凭直觉,而直觉在某些方面也是艺术产生的通道,因此这种推测产生的结果,往往表现出惊人的艺术气质。

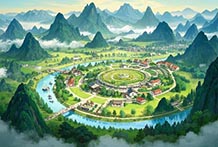

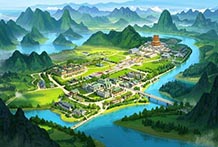

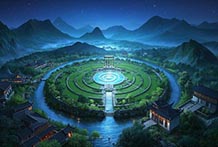

对于自然生存条件的认知,人们产生了朴素的同构模仿意识,也就是说对于居住环境的塑造源于周边自然环境条件的模拟。中国整体版图呈现围合性自然特征,而版图内部也呈现出山川水系围合平原盆地的面貌。也就是说重叠围合的聚落形态是中国围合环境以及内部山川盆地重复围合地域条件的同构。正是中国地域的围合重复特征使已有经验得以用于推测开拓新地域的过程中,逐渐变成一种体系化规律,通过规律与事物的对应人们拥有了预知未来的能力,借以调整选择“因”而得到预期之“果”。但随着社会变迁,很显然人们需求的“果”不是一成不变的。每一个时期、每一个阶段、每一个人其需求都是变化的。所以根据需求的不同,在风水核心基础之上,出现了越来越多具体操作手段,这些操作手段不仅是对核心意识的扩展理解,也是对风水意识的不断解读。但是,一个时期的需求总是具有社会普遍认同性,因此风水的发展是社会形态变化的映射。风水流变的历史脉络是清晰的,环境是文化意识形态的载体,而这种承载也不断深受文化意识形态的影响,所以其中的转变与发展不仅反映了环境审美趋向,同时也反映了背后的社会形态和价值取向。

“风水”营建中,选址、莫基、起屋和入住的各个过程都伴随着社会秩序的仪典,尤其是形制本身成为仪典秩序的载体。在客观自然环境、技术水平的限定下,营建居所的形式与空间规划,取决于特定人群对于理想生活的期望模式,而追求理想环境模式的过程是建立在社会整体背景之上的,并集中反映了社会文化的方方面面,包括意识信仰、家庭与宗族结构、社会组织关系、物质生存手段与分工以及所导致的人与人之间的社会群落关系。这也解释了在同一块土地之上,在解决基本生存生活基础之上的营建,反映出阶段性的历史变化和多元化的解读。传统建筑环境的营建以反映社会整体目标和价值观念为核心对个体需求的形式体现也是为了说明整体社会中各单元细胞所处的价值关系。传统建筑环境形式很少会有脱离开整体社会价值观念下的个人欲望的凸显,因此即使不了解风水营建中的等级规制,也可以体会到传统营建环境中空间秩序的井然、营建形态的一致性与序列性。这样的群落秩序无疑是极具社会整体意识的象征价值,是理想、信念、情感的物化凝结。