大明终始

一、概述

在《易经》中,“大明终始”蕴含着深刻的哲学与易学内涵。它不仅仅是简单的四个字,而是反映了宇宙间循环往复、生生不息的规律。《易经》是一部古老而神秘的经典,其核心思想是通过对自然现象和人事规律的观察,总结出一套解释世界和预测未来的理论体系。“大明终始”这一概念在这个体系中占据着独特的地位,与卦象、阴阳、五行等概念相互关联。

二、“大明终始”在《易经》中的体现

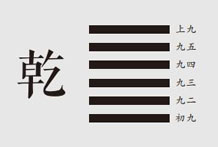

卦象与大明终始

在《易经》的卦象体系里,每个卦都有其起始和终结的状态。例如乾卦,从初九的“潜龙勿用”开始,这是一种初始的、潜伏的状态,就如同事物发展的开端,力量尚未完全展现。随着爻位的上升,到了上九“亢龙有悔”,这是一种极致的状态,也是乾卦发展的一个终结阶段。这种从初爻到上爻的变化过程,体现了一种“大明终始”的规律,即事物从起始到终结的发展轨迹清晰可见。

再看坤卦,初六“履霜,坚冰至”是坤卦事物发展的开端,一种细微的变化已经开始预示着未来坚冰的到来,这是一种渐进的起始。而到了上六“龙战于野,其血玄黄”,坤卦的发展也到了一个复杂而激烈的终结状态。卦象的这种发展顺序和变化规律是“大明终始”的直观表现。

阴阳与大明终始

阴阳是《易经》的基本概念之一。阴阳的相互转化和交替,是“大明终始”的一种动态体现。白天为阳,夜晚为阴,从清晨阳气开始生发,到中午阳气最盛,然后逐渐减弱,夜晚阴气渐盛,如此循环往复,这就是一种“大明终始”的阴阳变化规律。

在卦爻中,阴爻和阳爻的交替也反映了这一规律。如一个阳爻可能会转变为阴爻,反之亦然。以泰卦为例,其卦象是乾下坤上,是一种阴阳交泰的良好状态,但随着阴阳的消长,这种状态会发生变化,可能向否卦转化,这种阴阳的变化和循环体现了“大明终始”的思想。

五行与大明终始

五行学说也是《易经》哲学体系的重要组成部分。五行之间相生相克的关系,同样遵循“大明终始”的规律。例如木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,这是五行相生的顺序,是一种起始与延续的关系。而五行相克,如金克木,木克土等,也是一种事物之间相互制约的关系,在这种相生相克的循环中,体现了从始到终、再到新的开始的循环规律。

三、总结

“大明终始”贯穿于《易经》的各个层面,无论是卦象、阴阳还是五行,都离不开这一规律的制约和体现。它提醒人们事物是处于不断发展变化之中的,有起始就有终结,而终结又孕育着新的开始。这种思想对于我们理解宇宙万物的运行规律、指导人事活动具有重要的意义。在周易预测方面,理解“大明终始”有助于我们更准确地判断事物发展的阶段和趋势,从而做出更为合理的决策。