中国人的序列符号——天干地支:天干是十进位的,地支是十二进位;天干在前,地支在后

世间的一切都需要秩序,有了秩序才有条理,有了条理才有系统。正是由于有了数不清的内在或外在的系统,自然界和人类社会才能够延续和发展,而这一切的基础就是排序。用什么来排序呢?一般是用文字来表示数日。比如汉字里有从一到十以及百、千万、亿、兆、京、垓、秭、穰、沟、涧、正、载等表示数目的汉字(见于《孙子算经》记载:“凡大数之法,万万日亿,万万亿日兆,万万兆日京,万万京曰垓,万万垓曰秭,万万秭曰穰,万万穰曰沟,万万沟日润,万万润日正,万万正日载"):英语里有从ONE到TEN,以及HUNDRED、THOUSAND,MILLION,BILLION等表示数目的单词。至于数字使用的符号,今天的人类统一使用阿拉伯数字。阿拉伯数字是由印度人发明,阿拉伯人传向欧洲,并由欧洲人将其现代化的一种科学记数法。

那么在统一使用阿拉伯数字之前,或在排定某些特殊顺序的时候,除了文字还有没有什么特殊的表示顺序的符号呢?西方各国以其拼音文字的字母符号顺序来表序,比如英语里的从A到Z。中国的汉字是世界上最伟大而独特的文字,我们伟大的祖先在很早的上古时期就创制了一套完善的特定汉字符号表序组合法,并赋予了它极为深刻的人文内涵,一直沿用至今。这就是伟大的"天干地支”符号系统。

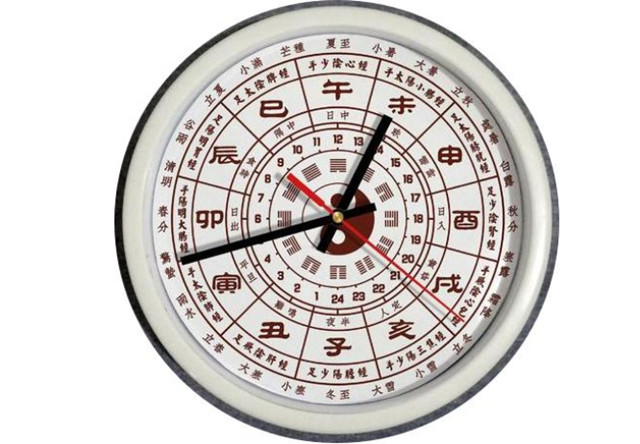

天干的符号有十个,即"十天干",依次为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支的符号有十二个,即“十二地支",依次为;子、丑、寅、卵、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥。

它们通常也被简称为"干支”,根据《辞源》里的解释,"干支”取义于树木的“干枝”,传说是黄帝的大臣大挠氏创制的。隋朝萧吉撰的《五行大义》一书中说大挠“采五行之情,占斗机所建,始作甲乙以名日,谓之干,作子丑以名月,谓之枝,有事于天则用日,有事于地则用月。阴阳之别,故有枝干名也。”相传为战国时赵国史官所著的《世本》里也说:“容成作历,大桡作甲子",“二人皆黄帝之臣,盖自黄帝以来,始用甲子纪日,每六十日而甲子一周。"这种说法是真是假姑且不论,反正干支很早就出现了。据《史记·殷本纪》记载,殷商自商王上甲微之后,每一位商王均用天千为谥号,比如说商太祖商汤就谥“天乙”,最后一位暴君商纣王就谥为“帝辛”。另外,殷墟出土了甲骨卜辞数万片,几乎每片上都刻有干支。这些都说明起码早在商代,干支就已经被祖先广泛使用了。

从表面上来看,就能发现天干和地支不仅符号和内容不同,而且基数也是不一样的;天干是十进位的,地支是十二进位的,它们不是一一对应的。

而且,天干和地支既可以单独使用,也可以相互组合使用。但组合不是任意的,须天干在前,地支在后。干支配合,天于每循环六次,地支每循环五次,可完成一个周期。一个周期即从第一个地支"子"去配第一个天干“甲”成为“甲子"始,两两递进相配,至最后一个地支“亥"去配最后一个天干“癸"成为"癸亥"终。具体如下:

01甲子11甲戌21甲申31甲午41甲辰51甲寅

02 乙丑 12乙亥22乙酉32乙未42乙巳52乙卯

03丙寅 13丙子23丙戌33丙申43丙午53丙辰

04 丁卯 14 丁丑24丁亥34丁酉44丁未54丁巳

05戊辰 15戊寅 25戊子35戊戌45戊申55戊午

06已已16 已卯26己丑36 已亥46己酉56己未

07庚午17庚辰27庚寅37庚子47庚戌57 庚申

08 辛未18辛已28辛卯38辛丑48辛亥58辛酉

09壬申19壬午29壬辰39壬寅49壬子59壬戌

10癸酉20癸未30癸已40癸卯50癸丑60癸亥

从"甲子"始到"癸亥"终,一共六十种。

另外,干支是分阴阳的,天干为阳,地支为阴。它们按各自排列所在序数的奇偶来分阴阳,即奇数位为阳,偶数位为阴。这和后来的八卦《周易》等蕴涵的阴阳理念是完全一致的。具体而言就是:

阳干;甲、丙、戊、庚、壬

阴干:乙、丁、己、辛、癸

阳支;子、寅、辰、午、申、戌

阴支;丑、卯、巳、未、酉、亥

在干支组合的时候,要遵循阳干和阳支相配,阴干和阴支相配的原则。由于天干和地支的排列顺序是恒定的,所以它们可以用来表序。

“桂林山水甲天下"里的“甲”就取其"第一"的意思。还有中国的小说、剧本里也经常把一些群众角色按照出场顺序称呼为“甲、乙、丙、丁”,笑称“路人甲”。最有代表性的,就是我们使用的有机物分子名称。比如说我们把含有1~10个碳原子的醇类,分别叫做甲醇、乙醇……癸醇,其他如烷烃、醛、烯等都是如此命名的。更重要的是,这套系统不仅可以来标明次序,还可以用来表示时间和空间。如果用干支组合来纪年,六十种即为六十年,为一循环周期。所以我们有时也把六十年称为“一甲子”。