先王以作乐崇德

一、概述

在《周易》的思想体系中,每一句话都蕴含着深刻的哲理和文化内涵。“先王以作乐崇德”这一表述也不例外。它反映了古代先王对于音乐与道德之间关系的深刻理解,并且这种理解是建立在《周易》的宇宙观、人生观和价值观之上的。

二、“先王以作乐崇德”的周易类专业知识

作乐的内涵

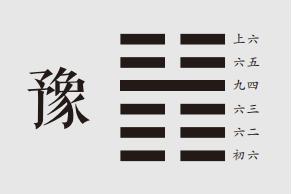

在《周易》的语境里,“作乐”并非简单的创作音乐。音乐在古代被视为一种能够沟通天地人的特殊媒介。先王作乐是顺应天地之道的一种行为。从卦象上来看,不同的卦象可能暗示着音乐的和谐与不和谐因素。例如,“和”是音乐的重要特质,在《周易》中,阴阳的和谐平衡是宇宙的基本法则。当创作音乐时,先王要遵循这种阴阳平衡的原则,使音乐的旋律、节奏等元素相互协调,如同卦象中的爻位相互配合一样。

古代的乐律与天文历法有着密切的联系。先王作乐时,会考虑到天文现象所蕴含的阴阳五行关系。比如,十二律吕与十二月相对应,这种对应关系反映了天地之间的节律。先王通过作乐来模拟和顺应这种天地的节律,从而达到一种和谐有序的状态。

崇德的意义

“崇”有尊崇、推崇之意,“德”在《周易》中是一种非常重要的概念。德不仅仅是指个人的品德修养,更是一种符合天地之道的行为准则和力量。先王通过作乐来推崇德,是因为音乐具有感化人心的力量。好的音乐能够引导人们向德的方向发展。

在《周易》的卦爻辞中,经常提到君子应该修德。德与福祸吉凶有着密切的联系。先王以作乐崇德,是希望通过音乐这种具有广泛影响力的艺术形式,将德的观念传播开来,使民众在欣赏音乐的同时,受到德的熏陶。例如,在一个国家中,如果民众都能尊崇德,那么这个国家就会处于一种和谐稳定的状态,这与《周易》中所倡导的和谐有序的宇宙观是相符合的。

先王以作乐崇德的文化传承

从历史的角度看,先王的这种做法成为了中国古代文化传承的重要组成部分。后世的儒家思想深受其影响,儒家强调音乐的教育功能,认为音乐可以陶冶人的性情,使人心向德。例如,孔子重视乐教,他认为“兴于诗,立于礼,成于乐”,乐是人格修养的最高境界。

在宫廷礼仪和祭祀活动中,作乐崇德的理念体现得尤为明显。祭祀是与天地神灵沟通的重要仪式,先王在祭祀时作乐,一方面是向神灵表达敬意,尊崇神灵的德;另一方面也是通过音乐来教育参与祭祀的人们,让他们明白德的重要性。这种文化传承在各个朝代都有所体现,不同朝代的宫廷音乐都有着各自的特色,但都遵循着作乐崇德的基本理念。

三、总结

“先王以作乐崇德”这一观念在《周易》的思想体系中占据着重要的地位。它将音乐与道德紧密联系在一起,体现了古代先王对天地之道、人文教化的深刻理解。这种观念通过文化传承,深深地影响了中国古代的文化、社会和人们的思想观念。从音乐的创作到社会的治理,从个人的修养到国家的繁荣稳定,都能看到作乐崇德理念的影子。它是《周易》智慧的一个重要体现,对我们今天理解中国传统文化、构建和谐社会等方面仍然有着积极的借鉴意义。