天地感而万物化生

一、概述

在《周易》的哲学体系中,“天地感而万物化生”蕴含着深邃的宇宙观和生命观。《周易》作为中国古代经典哲学著作,通过卦象、爻辞等方式揭示自然、社会和人生的规律。“天地感而万物化生”这一表述反映了天地之间相互感应从而孕育万物的思想,这一思想贯穿于《周易》对世界生成、发展变化的理解之中。

二、天地感应的内涵

天地之象与阴阳交感

在《易经》的卦象体系中,乾为天,坤为地。乾卦代表着阳刚、积极、进取等特性,坤卦代表着阴柔、包容、承载等特性。天地之间的关系,是阴阳关系的一种体现。天地感,实际上是阴阳的交感。例如,泰卦,乾下坤上,象征着天地交泰,阳气上升,阴气下沉,二者相交合,是一种和谐、通顺的状态,这种状态下万物得以顺利地生长发育。

反之,否卦坤下乾上,天地之气不相交通,象征着闭塞不通,万物生长就会受到阻碍。这说明天地之间的感应是有其特定状态的,只有阴阳交感和谐,才符合万物化生的规律。

感应的本质是气的交流

从中国古代哲学的角度看,天地之间充满着气。气是一种无形但却有着能量和信息的存在。天之气与地之气相互感应交流。比如,春天时,天地之间的阳气渐盛,地气开始上升,这种气的交流使得万物从冬眠中苏醒,开始萌发新芽。这是天地感应在四季变化中的体现。

在人类社会中,这种感应也有类似的表现。一个国家或社会,如果上下阶层之间能够像天地之气那样相互感应,统治者能够了解民间的疾苦(如同天了解地的情况),民众能够接受统治者的政策(如同地承载天的意志),那么这个社会就会繁荣昌盛,就如同万物在天地交感下繁荣生长一样。

感应的媒介与卦爻的体现

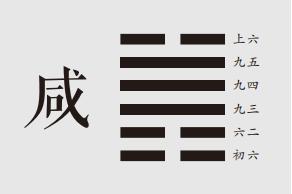

在《周易》中,卦爻是天地感应关系的一种象征化表达。每一卦的六爻代表着不同的位置和状态。例如,在咸卦中,它象征着感应。咸卦下艮上兑,艮为少男,兑为少女,男女相感是人类社会中最基本的感应形式之一,也是天地感应在人类社会关系中的一种体现。

从爻位来看,初爻和上爻分别代表着感应的初始和最终状态。初爻如事物感应的萌芽,上爻如感应发展到极致后的结果。通过卦爻的变化和相互关系,可以深入分析天地感应在不同情境下的具体表现和发展趋势。

三、万物化生的原理

从天地感应到万物生成

天地感应为万物化生提供了基本的动力和条件。当天地之间阴阳交感和谐时,就如同播下了生命的种子。这种感应产生的能量和信息促使万物的基因或者本质开始启动生长发育的程序。例如,在自然界中,雌雄动物之间的感应,植物花粉与花蕊之间的感应,都是在天地大的感应环境下发生的小的感应现象,这些小的感应现象是万物繁殖后代、实现物种延续和发展的关键环节。

在宇宙观层面,天地感是宇宙秩序的一部分。这种感应促使宇宙中的物质和能量重新组合、分配,从而产生新的天体、星系等。从微观到宏观,万物的化生都离不开天地之间这种根本的感应关系。

五行与万物化生

五行学说也是《周易》哲学体系中的重要组成部分。五行(金、木、水、火、土)之间存在着相生相克的关系。在天地感应的大框架下,五行的运行和相互作用影响着万物的化生。例如,木代表着生长、舒展的力量,它得天地之气而生,又与其他五行相互作用。木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,这种相生的循环是万物不断化生、发展的一种表现形式。

同时,五行的相克关系也在调节着万物的平衡。比如,水克火,如果火过旺,水的克制作用就会发挥出来,防止火的过度泛滥而破坏万物的平衡。这种五行的生克关系在天地感应的背景下,如同一个复杂而有序的生态系统,保障着万物化生的多样性和稳定性。

万物化生的阶段性与卦象变化

万物的化生不是一蹴而就的,而是有阶段性的。在《周易》的卦象中,可以通过卦的演变来理解万物化生的过程。比如,从屯卦到既济卦的演变。屯卦象征着万物初生,充满着艰难险阻,就像种子刚刚发芽,面临着各种生存的挑战。随着卦象的发展变化,经过一系列的过程,到既济卦时,事物已经发展到一个相对稳定、成功的状态。

这一过程中,天地感应始终贯穿其中。每一次卦象的变化,都反映了天地之间阴阳、五行等因素的重新调整和感应关系的变化,从而推动着万物从一个阶段向另一个阶段发展,最终实现完整的化生过程。

四、总结

“天地感而万物化生”是《周易》中一个非常重要的思想理念。它从宏观的宇宙观出发,阐述了天地之间阴阳交感的关系,以及这种关系对万物化生的根本意义。通过卦象、爻辞以及相关的阴阳、五行等理论,我们可以深入地理解万物生成、发展、变化的规律。这种思想不仅对古代人们认识自然、社会和人生有着重要的指导意义,在现代社会,对于我们理解生态平衡、人际关系、社会发展等方面也有着积极的启示作用。例如,在生态保护方面,我们需要尊重自然的阴阳交感关系,保护生态系统中的五行相生相克的平衡,这样才能实现万物的可持续发展。在人际关系中,人们之间也需要像天地感应那样相互理解、相互沟通,才能构建和谐的社会关系。