易学与中医

易学与中医

1. 易学基础内容

易学,又称周易学,是中国古代的一种哲学体系,主要通过对《周易》的研究和解读来探讨宇宙和人生的变化规律。《周易》是现存最古老的易经文献,由周文王及其后人在夏商两代易经的基础上编写而成,包含八卦、六十四卦及其爻辞、彖辞等内容。八卦由乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤八个基本符号组成,每个符号代表不同的自然和人事现象。六十四卦则是由八卦两两组合而成,代表更复杂的变化规律。

2. 易理与阴阳五行

易理的核心在于阴阳五行学说。阴阳是宇宙间两种相反相成的力量,其中阴代表静、冷、降、暗,阳代表动、热、升、明。阴阳的相互作用和转化形成了宇宙间的万物。五行包括金、木、水、火、土五种基本物质形态,它们之间通过相生相克的关系维持着宇宙的平衡。

3. 易术实际应用

易术是将易学原理应用于预测、决策和化解实际问题的方法。其中梅花易数是较为著名的一种,通过起卦、解卦等方式,预测未来的吉凶祸福,并据此做出决策。梅花易数不仅能预测个人命运,还能用于诊断疾病、分析社会现象等。

4. 中医四大经典

中医是中国古代的传统医学,其四大经典著作包括《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》。这些经典奠定了中医的理论基础,包括阴阳五行学说、脏腑经络理论、病因病理学说以及药物学知识。

5. 中医理论基础

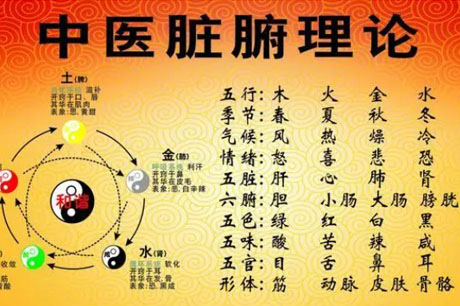

中医的理论基础在于阴阳五行学说和脏腑经络理论。阴阳学说认为人体内部存在阴阳两种对立而又统一的力量,阴阳平衡是维持人体健康的关键。五行学说则用来解释人体的生理结构和病理变化,认为五脏与五行相应,五行之间的生克制化关系反映了人体内部各脏腑之间的相互作用。脏腑经络理论认为人体内部有十二脏腑和奇经八脉,它们通过经络相互连接,共同维持人体的生命活动。

6. 易学与中医联系

易学与中医学之间有着千丝万缕的联系。易学中的阴阳五行学说是中医理论的核心,中医将阴阳学说应用于医学领域,认为阴阳平衡是维持人体健康的关键。同时,中医也运用五行学说来解释人体的生理结构和病理变化。此外,易学的八卦理论对中医的诊断方法产生了一定影响,中医在诊断时有时会借鉴八卦理论中的某些思想和方法。

7. 中医治疗手段

中医治疗手段多样,主要包括针灸、推拿、中药等。针灸通过刺激人体的穴位来调节气血平衡,达到治疗疾病的目的。推拿则通过按摩、拍打等方式来疏通经络,调和气血。中药则通过药物的性味归经来调理人体内部的阴阳平衡,从而治疗疾病。

8. 易术在中医应用

易术在中医中的应用主要体现在诊断和治疗两个方面。在诊断方面,中医有时会借鉴易学的八卦理论,通过观察患者的面色、舌苔等变化来判断疾病的性质和病位。在治疗方面,中医也会根据易学原理来制定治疗方案,如通过调整阴阳平衡、调和气血来治疗疾病。此外,一些中医专家还会运用梅花易数等方法来预测疾病的发展趋势,为治疗提供参考。

综上所述,易学与中医在理论基础、诊断方法、治疗手段等方面都有着密切的联系和相互借鉴。通过对易学与中医的深入研究,我们可以更好地理解中医的理论基础和治疗方法,为人类的健康事业做出更大的贡献。