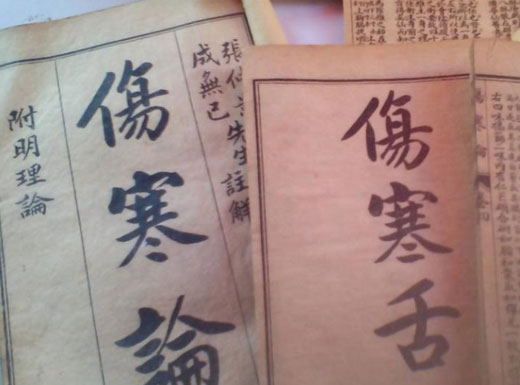

清代医学

一、概述

清代是中国医学发展的一个重要时期,有着丰富的医学理论和实践成果。从周易的角度来看,世间万物皆有联系,清代医学的发展与周易的思想也存在着千丝万缕的关系。周易作为中国古代哲学的经典之作,蕴含着深刻的阴阳、五行、八卦等思想观念,这些观念对清代医学的理论构建、疾病认知、治疗方法等有着深远的影响。

二、周易思想在清代医学理论构建中的体现

阴阳观念的融入

在清代医学中,人体的生理机能被视为阴阳的平衡与协调。如同周易中阴阳相互对立又相互依存的关系一样,人体的健康取决于阴阳的和谐。例如,在中医的脏腑理论里,脏为阴,腑为阳。清代医学家在阐述人体生理和病理时,常常运用阴阳的概念。就像脾为阴脏,主运化水谷精微,如果脾的阴阳失调,就会出现各种病症。这与周易中阴阳相互转化、此消彼长的思想相符。当外界因素影响人体时,可能打破阴阳的平衡,如寒邪入侵人体,易伤阳气,使人体阳气减少,阴气相对偏盛,从而引发疾病。

五行学说的借鉴

五行(金、木、水、火、土)在清代医学中的应用十分广泛。它类似于周易中对事物分类和相互关系的描述。在清代医学的五行配五脏理论中,肝属木,心属火,脾属土,肺属金,肾属水。五行之间存在相生相克的关系,如木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,同时木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。这种关系被用来解释人体脏腑之间的生理联系和病理传变。例如,肝病容易传脾,是因为木克土的关系;而补肾可以养肝,是因为水生木的原理。清代医学家依据这些五行关系来制定治疗方案,调整人体脏腑的功能。

八卦理论与人体部位对应

八卦(乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑)在清代医学中也有一定的体现。将八卦与人体部位相对应,如乾为头,坤为腹,震为足,巽为股,坎为耳,离为目,艮为手,兑为口等。这种对应关系有助于清代医学家从整体上把握人体的结构和功能。例如,当耳部出现疾病时,从坎卦的角度去分析其病因病机,可能与水液代谢失调、肾经病变等因素有关,因为坎卦在五行中属水,与肾相关。这体现了周易八卦理论对清代医学在疾病定位和分析方面的指导作用。

三、周易对清代医学疾病认知的影响

病因的整体观

清代医学受周易思想影响,在病因认知上具有整体观。周易强调事物的整体性和关联性,清代医学家认为疾病的发生不仅仅是局部的问题,而是与人体内外环境的整体变化相关。除了外感六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)和内伤七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)等常见病因外,还考虑到天时、地利、人和等因素。例如,在某些地区,由于地理环境的特殊性,如湿气较重,当地人群易患湿邪相关的疾病。这种整体观与周易中“天人合一”的思想相契合,认为人体是一个小宇宙,与自然界这个大宇宙相互感应。

疾病发展规律的预测

依据周易的变化观念,清代医学家试图预测疾病的发展规律。疾病在人体内的发展不是一成不变的,而是像周易中的卦象变化一样,有着一定的发展趋势。例如,根据疾病的初期症状、患者的体质以及季节等因素,通过类比周易的卦象变化来推测疾病是由浅入深发展,还是有自愈的可能。如果患者在春季发病,春季属木,对应人体的肝脏,那么对于肝病的发展就会结合木气的生长、升发特性来判断。如果木气顺畅,疾病可能向愈;如果木气被郁,疾病可能加重。

四、周易对清代医学治疗方法的启示

调整阴阳平衡的治疗原则

基于周易阴阳平衡的思想,清代医学的治疗原则以调整阴阳为核心。无论是药物治疗还是针灸、推拿等疗法,目的都是使人体阴阳恢复平衡。例如,对于阳虚证患者,采用温阳的药物或艾灸等方法来补充阳气,使阴阳达到新的平衡。这就像周易中调整阴阳两极的力量,使其达到和谐稳定的状态。

顺应自然的治疗理念

受周易“天人合一”思想的影响,清代医学在治疗中强调顺应自然。治疗的时机、方法等要与自然界的节律相适应。比如,在不同季节选择不同的药物和治疗方法。冬季人体阳气内藏,此时对于一些虚寒性疾病可以采用滋补的方法,因为冬季的特性与人体阳气内守相呼应。而夏季人体阳气外浮,对于一些冬病夏治的疾病,如慢性支气管炎等,利用夏季阳气旺盛的特点进行治疗,有助于提高人体的阳气,调整机体的阴阳平衡。

五、总结

清代医学与周易有着紧密的联系。周易的阴阳、五行、八卦等思想渗透到清代医学的理论构建、疾病认知和治疗方法等各个方面。这种联系体现了中国传统文化的整体性和连贯性,清代医学家借助周易的哲学思想,从宏观和微观两个层面来认识人体的健康和疾病,构建了独特的医学体系。这种将哲学思想与医学实践相结合的方式,不仅丰富了清代医学的内涵,也为现代医学研究提供了有益的思考方向,启示我们在研究人体健康和疾病时,要从整体的、联系的角度去看待问题。