闻一多论《周易》:通过对《易经》的剂析,提出许多自《易经》出现以来没有人讲过的问题

闻一多论《周易》

闻一多(1889~1946)诗人、学者、民主战士,湖北济水人。他原名家华,号一妥。早年就读于清华大学,是“五四”运动的积极参加者。后留学美国,研究西方文学、美学等。回国后在中央大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、北京大学、燕京大学等学府任讲师、教授、系主任、院长等。这期问,他曾与诗人徐志摩主持《新月》杂志,创作新诗,倡导新文学,写有《红烛》《死水》等诗篇。表现了他的爱国主义和反抗黑暗势力的进步精神。后来则以主要精力从事对祖国传统文化的研究工作,在《周易》《诗经》《楚辞》《庄子》《乐府》的研究中取得了许多重要的成果。

抗日战争爆发后,他同广大爱国青年一起流亡至昆明,任西南联合大学教授。他目睹当时的政治腐败,哀痛民生之艰难,乃奋起参加人民革命运动,反对独裁,争取民主,并创办《民主周刊》,呼吁人民起来,改造中国政治。抗日战争胜利后,又积极参加和平民主运动,坚决反对国民党发动反人民的内战。终致遭到国民党特务的仇视,手 1946年7月15日,继民主战士李公朴之后,被国民觉特务暗系。

特务的枪弹可以结束一个民主战士的肉体生命,却不能结束他的政治生命,更不能结束他的学术生命。闻一多死后,他的好友朱自清等整理出版了他的全部著作。当八卷四大册的《闻一多全集》出现在人们面前的时候,人们惊异地发现,这位激情的诗人、无畏的战士,竟然对中国古代多种文化典籍,都有着精湛的研究和独到的见解。数以百万字计的文稿中,属于古代文化研究的,几乎占了 3/4。

《易经》是中国古代最难理解的一部书,闻一多却下大功夫钻研了它。他通过对《易经》的剂析,提出许多自《易经》出现以来没有人讲过的问题,破译了《易经》中许多千古不解之谜。

对《易经》有专门研究的郭沫若,就曾感叹地说,闻一多对《易经》等古籍“实实在在下了惊人的很大工夫,就他所己成就而言,我自己是这样感觉着,他那眼光的犀利,考索的赅博,立说的新额而翔实,不仅是前无古人,恐怕还要后无来者的”。

郭沫若的感觉并非耸人听闻。为了说明问题,我们举几个例子。

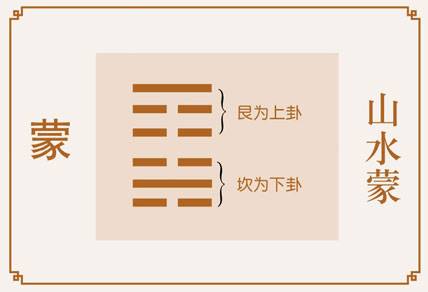

蒙。六三:勿用取女,,见金夫,不有躬。无攸利。

王注、孔疏,均认为“见金大”者,谓男者其刚阳,故称“金夫”:“不有躬”者,谓女者〝先求于夫”,因而‘不能保其躬,固守大信”。千百年来的注家大都环绕者以上说法做各种解释。但闻一多都以周密的考证,证明“金夫”乃“金矢”(铜箭头)之误,躬即“弓”,其正确含义应为〝有了铜箭头,但没有弓(因而不能射)”。这交是以弓箭作譬喻,说明不宜娶这女子。

小畜。上九:既兩既处,尚德载,妇贞厉。两千多年来,有的注家把载解释为满载,(《象》:“德积载也”),有的解释为运载(孔疏:“娶而运载”),都讲不通。闻一多考据,“载”应读为街,即耕作栽种,全交疑义,豁然而解。豫。六二:介于石,不终日。贞吉。

这是个困惑过成千上万读书人的难解之交,就连从《易经》中取名的蒋介石,也把”介于石”,按《象沙辞解释为坚守中正,像石头般的坚定不移。所以他又名中正。 闻一多却旁征博引,证明这介于石的“石’原米是古代处罚人的“嘉石”。人犯了罪过,被罚站在一块石头上示众,这石头就叫“嘉石”。这交应解释为:被困辱于向众人示罚的嘉石上,但时间不到一天。所以对占问的人还算吉利。

剥。六五:贯鱼,以宫人宠。无不利。

这爻,两千年来谁都说不清楚。什么射鱼啦,穿鱼啦,嫔妃进御啦,小人得宠啦,不一而足。闻一多则是这样解释的:

以”犹“於”也,“以宫人宠”犹言“於宫人有宠”。“贯鱼”是一连串的鱼群,“宫人”是个集合名词,包括后、夫人,嫔妃、御女等整群的女性,“贯鱼”是宫人之象,因为鱼是代替匹偶的隐语。依《易经》体例说,“以宫人宠”是解释“贯鱼”的象义的。李后主《木兰花词》:“晚妆初了明肌雪,春殿嫔娥鱼贯列。”“第二句可以做本交很好的注脚。它即令不是用《易经》的典,我们也不妨这样利用它。”(详见《说鱼》,《闻一多全集》卷一,119页)

原来这交的意思很简单,宫女嫔妃们像一连串的鱼群排列着,她们正得宠呢!

这交没有什么不吉利。再弄不懂,就体味李后主的《木兰花词》“春殿嫔娥色贯列”,一切都明白了。

像这样发前人所未发的古典新义,在闻一多的《易经》研究中简直是俯拾皆是。评论者说他的古典研究“细密新颖”,“实事求是”,“前无古人”,“使人瞠惑”是并不过分的。

尽管闻一多在吉代学海中弄潮击水,是那样的得心应手,但他却从不是沉溺于大海中的忘情者。正像他的朋友们所说的:“他虽然在古代文献里游泳,但他不是作为鱼而游泳,而是作为鱼雷而游冰的,他是为了批判历史而研究历史,为了要扬齐古代而钻进古代里去刳它的肚肠的,他有目的地钻了进去,没有忘失日的此又钻了出来,这是那些古籍中的鱼们所根本不能想望的事了。”(《闻一多全集》序言)

闻一多自己也说过他不是钻进故纸堆里的蛙虫,而是钻进故纸堆里的杀蠹芸香。

“我始终没有忘记,除了我们今天外,还有那二千年前的昨天,这角落外,还有整个世界。”(闻一多:《给减克家信》)他是为改造整个世界而钻研古典的。他很善于“古为今用”,以古代之矢,来射今日之的,以古代世界的解剖,来推动今日世界的进步。

且看他以《周易》的《遯》卦,来鞭挞当时那些骑在人民头上的剥削者:《易经》说,“肥遯,无不利,”我们不妨读肥为本宇。而把“肥遯”解为肥了之后再選。那便是说一个儒家做了几任“官”,捞得肥肥的。然后撒开腿就跑,跑到一所别墅或山庄里,变成一个什么居士,便是“道”家了一一这当然是对己最有利的办法了。”(《闻一多全集》卷三,472页,《关于儒•道土匪》)这样的例子还有很多。

“千古文章未尽才”,闻一多大才未尽,便早遭摧折,他对《易经》的研究也不过是刚开了个头,如果他能获得一个安定的生活环境,继续他的研究,必能在他开辟的道路上做出更多的贡献,他的末竟之业等待着千万个后来者。