金元医学

一、概述

金元时期是中国医学发展史上的一个重要阶段,虽然“金元医学”本身并非直接源于《周易》《易经》,但从传统易学的宏观视角去审视这一时期的医学发展,能发现诸多相通的哲学思想和思维模式。《周易》作为中国传统文化的根源性经典,其蕴含的阴阳五行学说、变易思想等对包括医学在内的诸多学科有着深远的、潜在的影响。在金元医学中,我们可以看到医者对人体健康与疾病的认知、诊断方法以及治疗理念等方面,与《周易》的哲学思想有着千丝万缕的联系。

二、《周易》中的阴阳思想与金元医学

阴阳的基本概念在《周易》中的体现

《周易》认为世界万物皆由阴阳两种基本要素构成,阴阳相互对立又相互依存。如《易经》中的八卦,乾为阳、坤为阴,代表着天地间最基本的两种力量。这种阴阳观念在金元医学中有着深刻的体现。金元医家在认识人体生理结构和病理变化时,借鉴了阴阳的概念。例如人体的脏腑器官,心、肝、阳经等可视为阳,而肺、脾、肾、阴经等可视为阴。正常的人体生理状态是阴阳平衡的,一旦阴阳失调,就会引发疾病。

阴阳的动态平衡与疾病观

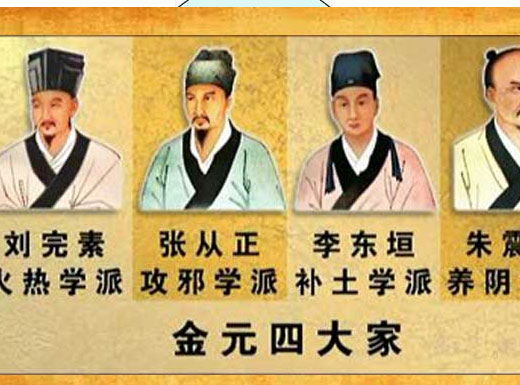

在《周易》中,阴阳是不断变化且处于动态平衡之中的。这一思想反映在金元医学中,医家们认识到疾病的发生发展是阴阳失衡的结果。比如刘完素强调“六气皆从火化”,认为外感六淫之邪在人体内部阴阳失调的情况下,往往会转化为火热之邪,这是因为人体阴阳的动态平衡被打破,阳盛则热。而张从正主张攻邪,他认为去除病邪有助于恢复人体阴阳的平衡,就如同调整阴阳之间的失衡状态,使阴阳重新回到和谐的状态。

三、《周易》中的五行学说与金元医学

五行学说的基本内涵在《周易》中的根源

《周易》虽然没有直接阐述五行学说,但其中蕴含的万物相生相克的思想为五行学说奠定了基础。五行即金、木、水、火、土,它们之间存在着相生(木生火、火生土、土生金、金生水、水生木)和相克(木克土、土克水、水克火、火克金、金克木)的关系。在金元医学中,五行学说被广泛应用于阐释人体脏腑之间的关系。例如,肝属木,心属火,木生火,说明肝与心之间有着生理上的联系;而肾属水,心属火,水克火,表明肾与心之间存在着制约关系。

五行生克与疾病的传变及治疗

金元医家依据五行生克理论来分析疾病的传变规律。如果一个脏腑发生疾病,可能会按照五行生克的顺序影响其他脏腑。例如,肝脏疾病可能会传变到脾脏(木克土)。在治疗方面,医家们也会根据五行生克原理来制定治疗方案。如培土生金法,即通过健运脾脏(土)来补益肺气(金),这是运用了五行相生的原理来调整人体脏腑的功能,以达到治疗疾病的目的。

四、《周易》的变易思想与金元医学的创新发展

《周易》变易思想的核心内涵

《周易》强调“变”是宇宙万物的基本规律,“穷则变,变则通,通则久”。这种变易思想反映在金元医学中,表现为医家们对传统医学理论和治疗方法的创新。金元时期之前,医学理论和治疗方法相对较为固定。但金元医家们面对当时的社会环境、疾病谱的变化等因素,勇于突破传统。

金元医家的创新与变易思想的体现

例如李东垣提出“内伤脾胃,百病由生”的理论,与以往重视外感病的医学观念有所不同。他根据当时人们的生活方式和疾病特点,强调脾胃在人体健康中的关键作用,并且创立了一系列补养脾胃的方剂。这是医家在实践中根据时代变化,对传统医学理论进行的创新发展,就如同《周易》中所说的根据事物的变化而调整应对策略一样。

五、总结

金元医学虽然是医学领域的一个特定时期的发展成果,但从《周易》的视角去分析,可以发现其中蕴含着丰富的易学思想。阴阳学说、五行学说以及变易思想等《周易》的核心哲学观念,在金元医学的理论构建、疾病认知、治疗理念和创新发展等方面都有着重要的影响。通过深入研究金元医学与《周易》的关系,我们不仅能更好地理解金元医学的内涵,也能进一步认识到《周易》哲学思想在中国传统医学发展进程中的基础性和指导性意义,为现代医学研究和中医的传承发展提供有益的思考方向。