疾病

疾病

在探讨疾病与易学、中医的关系时,我们可以从多个维度进行深入分析。以下是对这一主题的详细阐述:

一、疾病的概念与分类

疾病是指人体在一定原因的损害性作用下,因自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。这些异常过程可能表现为器官、组织或细胞形态、结构和(或)功能的异常。根据疾病的病因、病理、临床表现和转归等,可以将其进行多种分类,如感染性疾病、非感染性疾病、急性疾病、慢性疾病等。

二、易学对疾病的认识

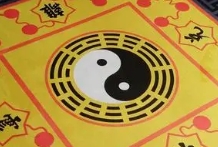

易学,尤其是其中的阴阳五行学说,对疾病的认识具有独特的视角。

阴阳失衡:易学认为,人体内部存在阴阳两种对立而又统一的力量。阴阳平衡是维持人体健康的关键。当阴阳失衡时,人体就会出现疾病。例如,阳气过盛可能导致热证,阴气过盛则可能导致寒证。

五行生克:易学中的五行学说认为,木、火、土、金、水五种基本物质形态之间通过相生相克的关系维持着宇宙的平衡。人体内部的五脏与五行相应,五行之间的生克制化关系反映了人体内部各脏腑之间的相互作用。当五行之间的平衡被打破时,也会导致疾病的发生。

三、中医对疾病的认识与治疗

中医是中国古代的传统医学,对疾病的认识和治疗具有深厚的理论基础和丰富的实践经验。

中医四大经典:中医的四大经典著作《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》奠定了中医的理论基础。这些经典详细阐述了中医的病因病理学说、脏腑经络理论以及药物学知识。

中医理论基础:中医的理论基础在于阴阳五行学说和脏腑经络理论。阴阳学说认为人体内部存在阴阳两种对立而又统一的力量,阴阳平衡是维持人体健康的关键。五行学说则用来解释人体的生理结构和病理变化。脏腑经络理论认为人体内部有十二脏腑和奇经八脉,它们通过经络相互连接,共同维持人体的生命活动。

中医治疗手段:中医治疗手段多样,主要包括针灸、推拿、中药等。针灸通过刺激人体的穴位来调节气血平衡,达到治疗疾病的目的。推拿则通过按摩、拍打等方式来疏通经络,调和气血。中药则通过药物的性味归经来调理人体内部的阴阳平衡,从而治疗疾病。

四、易学在中医中的应用

易学在中医中的应用主要体现在诊断和治疗两个方面。

诊断:中医在诊断时,有时会借鉴易学的八卦理论,通过观察患者的面色、舌苔等变化来判断疾病的性质和病位。这种诊断方法体现了易学中的象数思维,即通过外在征象来推断内在病变。

治疗:中医在治疗时,也会根据易学原理来制定治疗方案。例如,通过调整阴阳平衡、调和气血来治疗疾病。这种治疗方法体现了易学中的平衡调节思想,即通过调节人体内部的阴阳平衡和气血调和来达到治疗疾病的目的。

五、疾病与易学、中医的关联案例

在实际应用中,易学与中医的结合为许多疾病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。例如:

某些中医专家会运用梅花易数等方法来预测疾病的发展趋势,为治疗提供参考。

在治疗某些慢性疾病时,中医会根据患者的体质、病情等因素,结合易学原理来制定个性化的治疗方案,如通过调整饮食、作息等方式来改善患者的阴阳平衡和气血调和状态。

综上所述,疾病与易学、中医之间存在着密切的联系。易学为中医提供了独特的理论基础和思维方式,而中医则通过实践验证了易学的正确性和实用性。在未来的发展中,我们应该继续深入挖掘易学与中医的潜力,为人类的健康事业做出更大的贡献。