周易与中医

一、概述

《周易》是中国古代一部极具深远意义的经典著作,它蕴含着丰富的哲学思想、宇宙观和方法论。中医则是我国传统的医学体系,有着数千年的历史传承。两者之间存在着千丝万缕的联系。《周易》的阴阳学说、五行学说等基本理论对中医的理论构建、诊断方法、治疗原则等有着根本性的影响。

二、《周易》中的阴阳学说与中医

阴阳的基本概念

在《周易》中,阴阳是一种对事物属性的概括。如《易经》中的八卦,乾为阳,坤为阴,这种阴阳的划分是基于事物的不同特性。在中医里,人体的结构和功能也被用阴阳来划分。例如,人体的上部、体表、背部属阳;下部、体内、腹部属阴。

阴阳的平衡与失调

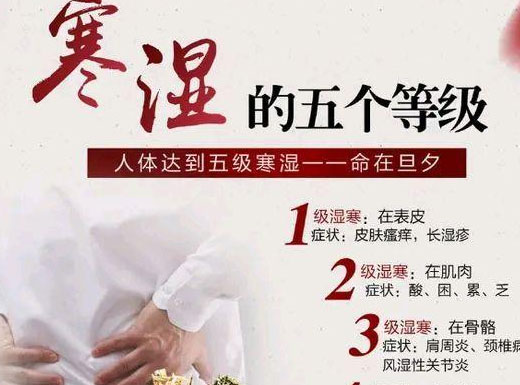

《周易》强调阴阳的平衡和谐。在中医理论中,健康的人体是阴阳平衡的状态。如果阴阳失调,就会导致疾病。比如阴虚则热,阳虚则寒。当人体出现发热、烦躁等症状时,可能是阴虚,阴液不足不能制约阳气,导致阳气相对亢盛而出现热象;而当人体出现畏寒、四肢不温等症状时,可能是阳虚,阳气不足不能温煦身体而出现寒象。

阴阳学说对中医诊断和治疗的指导

在诊断方面,中医通过观察患者的症状表现来判断阴阳的偏盛偏衰。例如,面色红润、声音洪亮可能是阳气充足的表现;面色苍白、声音低微则可能是阳气不足。在治疗上,遵循“调整阴阳,以平为期”的原则。如果是阳盛则清热泻火以抑阳,阴盛则温里散寒以抑阴;阴虚则滋阴,阳虚则补阳。

三、《周易》中的五行学说与中医

五行的基本概念

《周易》中的五行包括金、木、水、火、土。五行之间存在着相生相克的关系。在中医理论体系中,五行与人体的五脏相对应,肝属木、心属火、脾属土、肺属金、肾属水。

五行的相生相克与人体健康

五行相生,即木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。这种相生关系在人体中体现为五脏之间的相互滋养关系。例如,肝木可以滋养心火,心火可以温煦脾土等。五行相克,即木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。这种相克关系维持着五脏之间的平衡。如果相克关系失调,就会出现疾病。比如,肝气过盛,木克土太过,就会影响脾的功能,导致脾胃疾病。

五行学说在中医诊断和治疗中的应用

在诊断时,中医通过观察五脏相关的症状来判断五行的失调情况。例如,眼睛干涩、胁肋疼痛等可能与肝木相关的问题有关。在治疗上,根据五行相生相克的原理进行调理。如滋水涵木法,是通过补肾水来滋养肝木,用于治疗肝肾阴虚证;培土生金法,是通过健脾来补肺气,用于治疗肺脾气虚证等。

四、《周易》的象数思维与中医

象数思维的内涵

《周易》的象数思维是一种独特的思维方式。“象”包括卦象、爻象等,它是对事物现象的一种抽象概括。“数”则有天数、地数等概念。在中医中,象数思维也有所体现。例如,中医的脉象,浮脉、沉脉等脉象就如同《周易》中的象,通过对脉象这个象的观察来判断人体的健康状况。

象数思维对中医辨证论治的影响

在辨证论治过程中,中医通过对症状、体征等各种象的综合分析来确定证型。例如,一个患者出现头痛、发热、恶寒、脉浮等象,中医会根据这些象判断为外感表证。这种思维方式类似于《周易》中通过对卦象、爻象的分析来推断事物的发展趋势。同时,在用药方面,药物也有其象数特性。如一些辛味药具有发散的象,对应于《周易》中阳的特性,可用于治疗具有表证等阳邪为患的疾病。

五、总结

《周易》与中医有着深刻的内在联系。《周易》的阴阳学说、五行学说和象数思维等为中医理论的构建、诊断方法的形成以及治疗原则的确立提供了重要的哲学基础和思维模式。中医在发展过程中不断吸收和融合《周易》的思想精华,形成了独特的、具有东方特色的医学体系。通过深入研究《周易》与中医的关系,有助于我们更好地理解中医的理论内涵,挖掘中医的潜在价值,为现代医学的发展提供有益的借鉴。