脾有实热,水不济火,故脾不湿而至于热,灼伤津液,大便不通,宜脾约丸;湿热相搏,蒸干外则发黄疸,宜栀子茵陈汤

太阴经的辩证意义

太阴经指足太阴脾与手太阴肺两脏。按《伤寒论》六经辨证,主要指的前者。

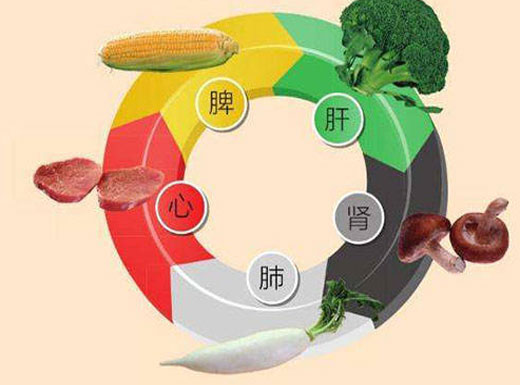

唐氏亦云:“惟足太阴属脾土,而手太阴则属肺金,伤寒无肺金证治者,非手太阴不主气化也,无金之清,亦不能成士之湿,特肺 与膀胱合于皮毛,又与大肠相合,肺病多见于二经。”(《补正 •太阳篇》)就是说手太阴肺经的症治多与足太阳膀胱,手阳明大肠相合,这里着重只讲足太阴脾经。属土、主湿,是太阴脾经的生理特性。主运化水谷与水湿,则是其生理功能。

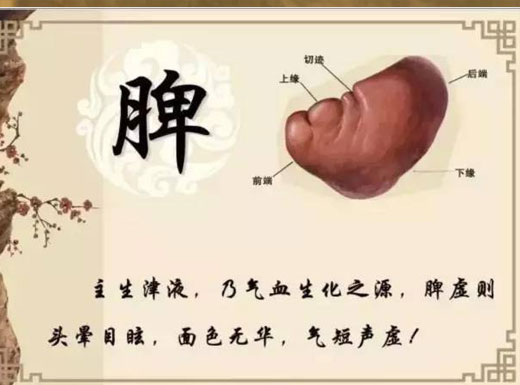

唐氏则说:“太阴者,阴之极大也,太阳如天,太阴如地,天无所不包,故太阳起于至阴,而极于皮毛,地不在不有,故太阴内连各脏,而外连皮毛。太阴者脾也…⋯脾旺纳谷,化生膏油,从内达外,生出肥肉,是内外皆脾之物所充周也,故曰太阴,言其大无不至,是象大大地也。”(《补正•太阴篇》)这就形象地说明了足太阴脾的生理作用,犹如大地士生万物一样。人之有脾,犹万物之有土,何其重要?故他又进一步解释说“天地之间化生不已,莫不本于五行,而五行之中,又止水火二气为造化之根底,土则含其水火以成造化。然在土之中,二气融合,其火气为温,其水气为湿,不得仍分水火之名也。盖温者,即月令所谓土音动脉,长养万物者也,与水自有不同。温者,即《易》所谓天地氤氲之气……与火自不同。”(《六经通解》)七卷)说明脾土之所以“滋养”人体四肢百骸者,全在它含水火二气,水即是湿,火即温,湿则滋养,温者健运,湿、温相合成其氤氲之气,就是长养万物的条件,在人则是消化、吸收、输运水精微,充养全身的作用。

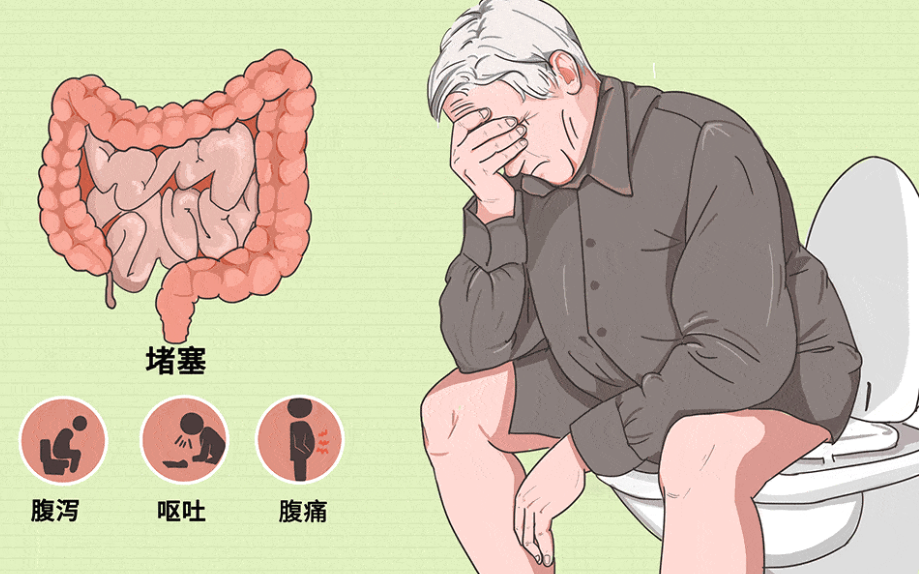

在病理方面,脾恶湿,湿困脾,故临床多见的是湿胜困脾,出现胃肠运化失常诸症。如《伤寒论》太阴篇开宗明义第一条就说:“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛,若下之必胸下结硬。”这都是因为邪人大阴经,致脾的运化失常,升降失司,故见呕吐腹痛、不食、自利诸证。唐氏引东医宝鉴»曰:脾之所健运不息者,以土中有火温之。”(同上)叉在该条补注中说:“若太阴病,脾之膏油不能薰吸,则食不下,久而吐出,水谷停于肠中,而寒热又下注人肠,则自利益甚,寒热政阻则是腹自痛,若用凉药下之,则腹中書油的寒而结,有若冰凝,故结硬,言胸下者。即指全腹而言。”这都说明是脾之湿、温不平衡,湿盛而温不足的病症。

湿胜温不足的病证固属多见,但也不排除有实热见证的可能,故唐氏之说:“脾有实热,水不济火,故脾不湿而至于热,灼伤津液,大便不通,宜脾约丸;湿热相搏,蒸干外则发黄疸,宜栀子茵陈汤。”(《六经通解》)七卷)《伤寒论》279条云:“本太阳病,医反下之,因而腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之;大实痛者,桂枝加大黄汤主之。”这是指太阳病误下邪陷太阴,出现脾虚不运、气机不畅的腹满痛。应用桂枝加芍药汤通阳和脾,缓急止痛;如果出现大实痛,就用桂枝加大黄汤通滞止痛。前者温通,是因为脾阳虚;后者用大黄苦寒通污,是因为兼有阳明燥热症。可见,同时误下邪陷太阳经,往往因某些具体条件不同而有不同的转归,因而必须具体情况具体分析,辨证施治,决不能以太阴多湿,多虑印定眼目。

关于手太阴肺经,有关病证合于膀胱、大肠二经,已于前述。究其如何与之有关,唐氏言之甚详:“膀胱主小便,而肺为水之上源,金为水母,未有源不清而流能清者。盖水人胃中,即散人膜,而后下膀胱,其散之也,实赖肺气宣布,而有肃降之功耳。”(《六经通解》八卷)这在临床上也有验证,如肺气郁,则膀胱气化不行而小便不通,治用宣肺药可使小便通畅。与大肠关系是“肺与大肠相表里,大肠为燥金,肺为清金,上下相济,互为功用。”(同上)这也有临床可证。如肺气郁则大肠不通,用宣肺药可有效通便之效;反之,大肠郁热,则肺气上逆,发为咳喘,用通大便药可有止咳平喘之功。这些关系,从形质上是找不到答案的,只有从气化上才能进行通。按易»学道理说,肺属金,在卦为乾、为兑,金性清静沉降,故有清肃下降,节制大肠与膀胱的作用,而膀胱为水府,在卦为坎,块外阴内阳,故能化气上行,充卫外表。通过与肺、大肠、膀胱的联系,扩大了《伤寒论》局限于足太阴经辨证范围,因而他在《六经方证中西通解》里,不仅用于辨急性热病诸症,而且广泛适用于一切杂病的辨证。