战争中使自己军队的各个部分用“相互策应”的办法,可夺取全局上的胜利

在“相为变”的思想指导下,孙膑也阐述了各种阵势和阵法,这恐怕是构成这本兵书里最有特色的内容。他举出:方阵(薄中厚旁)的作用在于切断和打乱敌人阵势;圆阵的作用,在于使部队集聚起来,防止敌方乘隙突人;“锥形之阵”的作用在“冲尖毁锐”,“雁行之阵”的作用在相互侧应;“疏阵”(把自己军队分成几个小型战斗单位,并加大他们之间距离)的作用在于袭取敌人的精千部队;“数阵”(军队呈密集队形,保持稳定,并有一个冲杀力极强的锋面)的作用在于使对方军队受到挫折,等等。此外,他还提出;钩形(左右翼弯曲如钩)之阵、玄襄(据考证是一种疑阵)之阵,并认为上述几种阵法均可适时变换。

最后,孙膑提出了前后左右相呼应的“同体”思想。

从现象看,“同体’指身体各部位的相互制约,似乎与“兵势不穷”不发生关系,其实,同体与“兵势不穷”是相反相济和相辅相成的。

书中说:“故一节痛,百节不用。”意思是把一支军队作战,比作身体的各个部位协同动作。认为只要身上一处有病痛,全身都不听使唤。承认这个特点,对军队的布防、差遺与调动关系甚大。

上面说过,所谓“兵势不穷”是指作战方式的变换无穷无尽。但孙膑又强调说,无论如何变换,有一个原则不可违反,就是能保持部队整体上的协调,使之不致因为变动而发生内耗。

他以布阵为例说,用兵不能不讲阵法,但阵法必须“有锋有后”这好比一把剑,阵势若失去锁利的前锋,犹如“剑锋”,虽有孟贲(战国时著名勇士)之勇也不敢前;又假若没有坚强的后阵,好似“剑无首铤(把柄),虽巧士不能进”。只有有锋有后,才能“相信不动(自己一方岁然不动),敌人必走”;反过来,失去其中一项,如有锋无后,“非巧士敢将而进者,不知兵之情者”,属于冒险行为。

与“同体”思想相联系,孙膑还提出了在使用全部兵力之前,可以先使用部分兵力。这实际上回答了整体与部分,或主战与助战的相互关系。

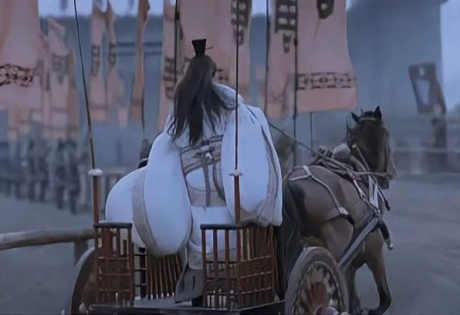

他举例说:“两军相当,两将相望,皆坚而固,莫取先华。”如遇到这种情况这怎么办?孙膑的回答是,可以先派出一部分轻兵锁卒试探一下,并且用官职不高但又很勇敢的人率领这支部队,不要企求胜,宁可准备失败。与此同时,又以一部分兵力隐蔽起来袭击敌军的侧面。这样,可谓“大得”。显而易见,这是使自己军队的各个部分用“相互策应”的办法,夺取全局上的胜利,是“同体”的又一种表现方式,也属于“相为变”的一项内容。