先秦易学

一、概述

先秦时期是易学发展的源头阶段,对整个易学体系的形成和发展有着不可替代的奠基意义。这一时期的易学充满了神秘色彩,同时也蕴含着古人对宇宙、人生等诸多重大命题的深邃思考。先秦易学为后世易学的发展在理论、思想方法以及应用等多方面都提供了源泉。

二、先秦易学的起源与发展

在先秦时期,易学最初源于对卜筮的记录与总结。《易经》作为易学的核心经典,在这一时期开始逐渐形成并定型。传说伏羲氏画八卦,开启了易学的源头。八卦的基本符号乾(?)、坤(?)、震(?)、巽(?)、坎(?)、离(?)、艮(?)、兑(?)蕴含着阴阳两种基本元素的相互组合与变化,这是先秦易学的基本构建元素。

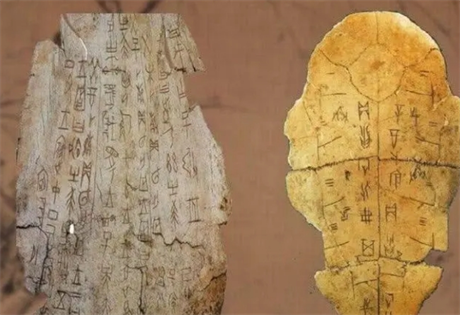

到了殷周时期,卜筮之风盛行,人们利用龟甲、兽骨进行占卜,并将结果记录下来。这些记录逐渐形成了一种独特的文化现象,也是《易经》卦爻辞形成的素材来源。周文王在被囚羑里期间,对八卦进行重卦,演变为六十四卦,并对卦爻辞进行了整理和编撰,这是先秦易学发展中的一个重要里程碑。

三、先秦易学的思想内涵

阴阳观念

阴阳是先秦易学的核心概念之一。在《易经》中,虽然没有明确提出“阴阳”二字,但卦象中已经体现了阴阳的思想。例如,乾卦代表阳刚,坤卦代表阴柔。阳爻为“—”,阴爻为“ - - ”,通过阴阳爻的不同组合形成了六十四卦。这种阴阳的相互对立、相互依存和相互转化关系,是先秦易学解释宇宙万物变化的基本理论。阴阳平衡则事物和谐稳定,阴阳失调则会引发变化和危机。

变易思想

先秦易学强调变易。《易经》中的每一卦都代表一种特定的情境或状态,但卦爻的变化则表示事物在不同条件下的发展和转变。如泰卦(?)和否卦(?),泰卦是天地交泰,上下相通的吉祥之象,否卦则是天地不交,上下闭塞的不利之象。但随着爻位的变化,泰卦可能会变成否卦,否卦也可能会转变为泰卦,体现了事物发展的动态性和变化性。

三才之道

三才即天、地、人。在先秦易学中,六十四卦每一卦都包含了三才之道。六爻中,上两爻代表天,下两爻代表地,中间两爻代表人。这种思想体现了先秦时期人们对人与自然、人与社会关系的思考。人处于天地之间,要遵循天地的规律,同时发挥自身的主观能动性,实现天人和谐。

四、先秦易学的应用

占筮

占筮是先秦易学的一个重要应用方面。当时的人们通过一定的仪式,运用蓍草等工具进行占筮,根据得到的卦象和爻辞来预测吉凶祸福。例如,在国家大事决策之前,如战争、祭祀等,往往会进行占筮以获取神灵或上天的旨意。占筮的过程有着严格的程序和规则,占筮者需要对《易经》的卦爻辞有深入的理解,才能准确解读占筮结果。

哲学指导

先秦易学的思想对当时的哲学发展有着重要的指导意义。儒家的孔子对《易经》十分重视,他读《易》韦编三绝,并且将《易经》中的思想融入到儒家的道德伦理体系中。道家的思想也与先秦易学有着渊源关系,道家强调的自然、无为等思想与《易经》中的顺应自然变化的观念有相通之处。先秦易学的思想内涵成为了先秦诸子百家思想发展的重要源泉之一。

五、总结

先秦易学是易学发展长河中的源头,它以独特的阴阳观念、变易思想和三才之道构建起了易学的基本框架。其起源于古老的卜筮文化,经过长期的发展和整理,形成了具有深刻思想内涵的《易经》经典。先秦易学在当时的占筮应用以及对哲学思想的指导等方面都发挥了不可忽视的作用。它不仅为后世易学在理论和应用上的不断拓展奠定了坚实的基础,而且其蕴含的智慧也对中国传统文化的发展产生了深远的影响,是中华民族传统文化宝库中的一颗璀璨明珠。