天地

一、概述

在《周易》的体系中,“天地”是最为根本的概念之一。《易经》认为天地是万物的根源,包含着宇宙间最基本的规律和秩序。天地代表着一种宏观的宇宙架构,乾为天,坤为地,两者相互对立又相互依存,共同构建了世间万物生存和发展的基础。

二、天地在《周易》中的象征意义

乾为天:

天在《周易》中象征着刚健、积极、进取等阳性的力量。乾卦以六爻的形式展现了天的各种特性。例如,“天行健,君子以自强不息”,这是乾卦的象辞。它告诉人们,天的运行规律是刚健不息的,君子应当效仿天的这种品德,不断地自我进取,努力奋斗。

从卦象上看,乾卦是纯阳之卦,其六爻皆为阳爻。这表示天具有纯粹的阳性力量,具有强大的创造力和统治力。在古代的观念中,天主宰着世间的一切,包括季节的更替、风雨的变化等,是一种至高无上的存在。

坤为地:

地象征着柔顺、包容、承载等阴性的力量。坤卦的象辞“地势坤,君子以厚德载物”,体现了地的品德。地能够承载万物,包容万物的生长和变化,无论是山川河流还是动植物,都在地的怀抱中生存。

坤卦为纯阴之卦,六爻皆为阴爻。这表示地具有柔顺的特性,它顺应天的变化而变化。天施与地,地承受并孕育万物。天地之间这种阴阳的互动是万物生长繁衍的基础。

三、天地交感与万物化生

天地交合的意义:

在《周易》中,天地交合是一种非常重要的概念。泰卦就是天地交合的典型代表。泰卦的卦象是乾下坤上,即天在下而地在上。这种看似颠倒的卦象,实际上表达了天地之气的交感流通。当阳气上升,阴气下沉,天地之间的气能够顺畅地交流时,万物就能够顺利地生长发育。

相反,如果天地不交,如否卦(坤下乾上),则表示天地之气隔绝,万物就难以生长,社会也会出现种种问题。这体现了天地之间的相互关系对万物和人类社会的巨大影响。

万物化生的过程:

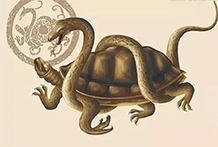

天地交感之后,开始了万物化生的过程。从最初的混沌状态,到阴阳二气的分化,再到五行的形成,最后到万物的具体形态出现。这个过程是在天地的大框架下进行的。例如,《系辞传》中提到“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,这一过程可以看作是天地孕育万物的一种抽象表述。太极可以视为天地未分之前的混沌状态,两仪即阴阳(天地),四象、八卦则是阴阳进一步分化组合的结果,它们代表着万物的不同属性和形态。

四、天地与人类社会的关系

天地之道对人类的启示:

人类作为天地之间的一部分,应当遵循天地之道。在社会关系方面,男性往往被视为具有乾(天)的品德,应当积极进取,承担社会责任;女性则被视为具有坤(地)的品德,应当柔顺包容,相夫教子。这种观念虽然在现代社会有一定的局限性,但在古代社会结构中是基于天地观念的一种价值体系构建。

在治理国家方面,统治者被视为应当效仿天的统治,要公正、刚健,同时也要像地一样能够包容百姓的多样性。《周易》中的许多卦爻辞都包含着对统治者如何顺应天地之道治理国家的启示。

人类对天地的敬畏:

在古代,人们对天地怀着深深的敬畏之情。这种敬畏体现在祭祀天地等仪式上。例如,天子会举行祭天、祭地的大典,以祈求天地的庇佑。这种敬畏不仅仅是一种宗教信仰,更是对天地所代表的宇宙规律的尊重。人类认识到自己的生存和发展依赖于天地的恩赐,如阳光、雨露、土地等,所以通过祭祀等方式表达对天地的感恩和敬畏。

五、总结

天地在《周易》中占据着核心的地位。它们不仅是万物的根源,更是宇宙规律和人类社会价值体系的重要源泉。天地的阴阳特性、交感关系以及对万物和人类社会的影响等方面的知识,是《周易》智慧的重要组成部分。通过对天地概念的深入理解,我们可以更好地把握《周易》的哲学思想,并且从中汲取对现代社会仍然有价值的智慧,如在个人修养方面倡导自强不息与厚德载物的结合,在社会关系处理上遵循和谐共生的原则等。